today's shelf 今日の棚

早尾貴紀・丸川哲史 「文明と野蛮を問い直す――パレスチナと日本から世界地図を描く」 対談記録無料公開

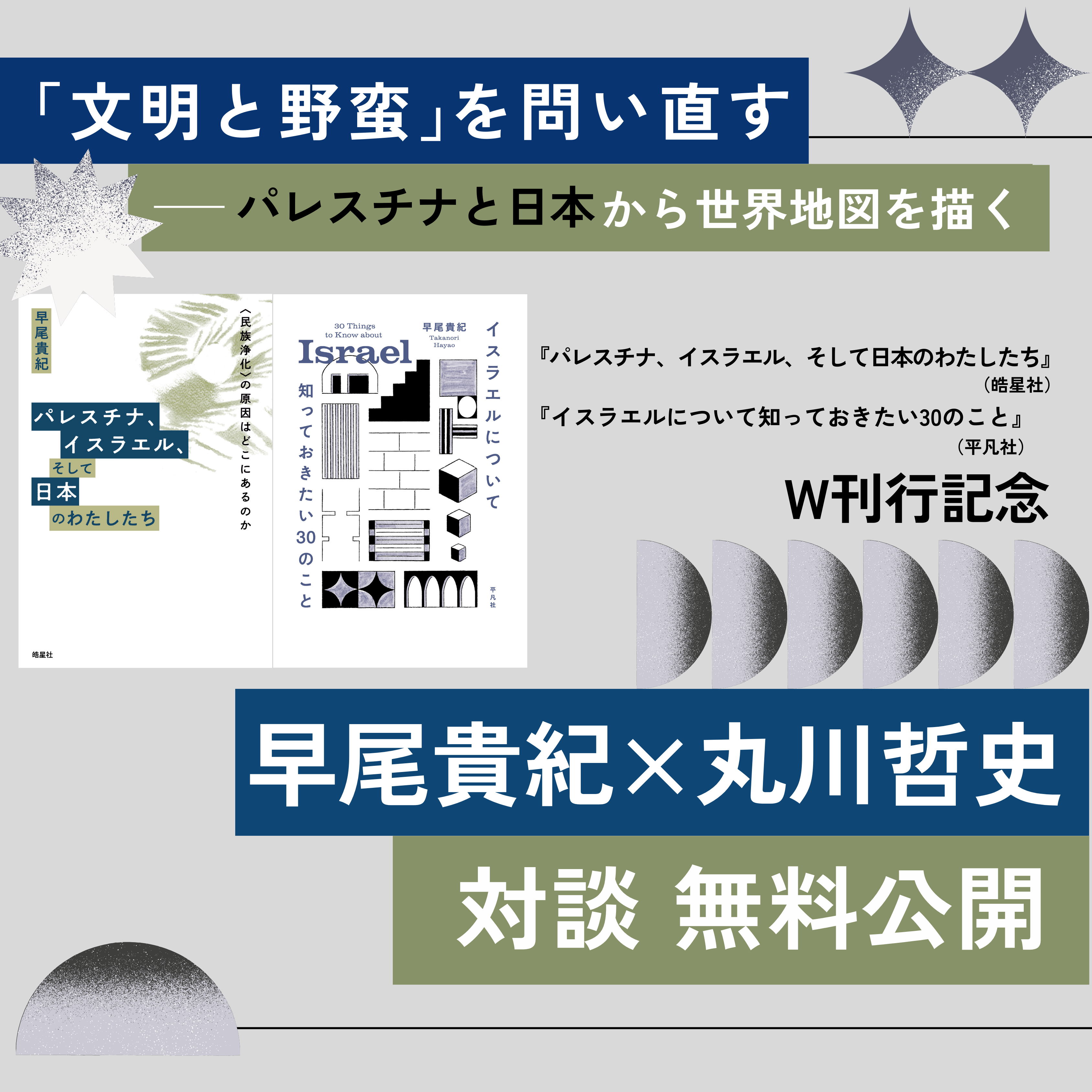

2025年5月24日に今野書店主催で『パレスチナ イスラエル そして日本のわたしたち』『イスラエルについて知っておきたい30のこと』のW刊行記念として開催したトークイベント「文明と野蛮を問い直す――パレスチナと日本から世界地図を描く」でのお話を無料公開します。

パレスチナをめぐる思想史の研究や翻訳紹介に尽力されている早尾貴紀さん、東アジア地域の思想文化研究者の丸川哲史さんをお迎えし、パレスチナ/イスラエル問題をあらためて【日本のわたしたち】の視点から問い直した、重要な対話となっています。

「文明と野蛮」という構図

早尾≫ 今回、テーマを「文明と野蛮を問い直す」とした大きなきっかけについてお話しします。この本は2冊とも今のガザ攻撃を主題化したものではありませんが、イスラエルによる過烈なジェノサイドとなっている攻撃を契機に、なぜこういう事態が起き、世界がそれを止めることができないのかという問題意識から書きました。

2023年10月7日のガザ蜂起の直後から、イスラエルのネタニヤフ首相、ヘルツォグ大統領ともに「このガザ攻撃は西洋文明を守る戦争である。だから欧米諸国はイスラエルを支援せよ」と繰り返し言っています。

「西洋文明を守る戦争」という使い古された言葉がいまさら力を持ちうるのでしょうか。しかし実際にアメリカ・ドイツを中心に、欧米諸国が大規模にイスラエルを軍事支援し、武器を投入し続けている状況があります。

また「文明」の反対は「野蛮」です。10.7当時、国防大臣だったガラントは、「ガザ地区で我々は人間動物と戦っている。あそこにいるのは我々と同じ人間ではない以上、それなりの対応をする。電気・ガス・水道、水、食料、医療機器すべて止めてやる」と宣言し、その通り実行し続けている。それから「ガザには無辜の市民などいない。全員がテロリストである」という言説。こういったものがまかり通っている。

我々はこの「文明と野蛮」という構図が現実的に力を持ち、軍事力行使の正当化につながってしまっていることをまず出発点に考えなければいけないと思っています。

丸川≫ 私は明治大学大学院で、教養デザイン研究科の科長に就き(2025年現在)、中国文化論、東アジア文化論を専門にしています。

大学の教員にガザ攻撃以降の問題について署名をお願いし、900人ぐらいの専任教員の10分の1ぐらいの署名を集めることができました。その文章を書くときも「ジェノサイド」「民族浄化」という言葉について結構神経を使って考える必要がありました。「ジェノサイド」の場合は「ジェノサイド認定」を国際機関が出してしまうとイスラエルという国家自体を罰しなきゃいけない、またネタニヤフなどは戦争犯罪人に指定するということになる、…実際そうなりつつありますが。

戦争に対する認識の中で、世界的にもナチズムの犯罪は常識で、「民族浄化」という言葉の発生源でもある。「ジェノサイド」についても、「ジェノサイド学」という学問の領域自身が作られるぐらいですが、日本語の語彙ではやはり文化的コノテーションをともなう「蛮行」という語彙の扱い方なども、神経を使うことになります。

ナチスドイツによるユダヤ人虐殺から今日のガザの状況を見た場合に、被害者に当たる民族の国家がめぐりめぐって「ジェノサイド」規定の対象になるという世界史の転倒が生じている。ドイツでは親パレスチナのデモンストレーションが非常にやりにくいことに顕著なように、ナチスの「蛮行」の歴史記憶にまつわる教育が浸透した結果、その経緯がイスラエル・パレスチナ問題において転倒した形で現れ、消化不良、また失語症状態に陥っているようです。

それと似た転倒が日本のマスメディア、学問、大学も含め、どのようにしてイスラエル/パレスチナ問題を語ったらいいのか、いろんな意味での萎縮作用をもたらしている。結果として、私たち日本人にとって他人ごとのように表象されてしまっているようでもあります。

もう一つは、日本の言論磁場をその背景から規定している東アジアの植民地主義というもの、その中からイスラエル・パレスチナ問題をどう語るのか、という課題が現れる。イスラエル/パレスチな問題について、どういった形で抗議の声を上げていけよいいのか、その一つの経路として、東アジア植民地主義の枠組みを取り出しておきたい。これは、後でさらに論じてみたいです。

植民地主義の延長としてのパレスチナ/イスラエル問題

早尾≫ 10.7以前から一つの定番的な語りとして、なぜホロコーストの犠牲者であるはずのユダヤ人が、あるいはホロコーストの結果としてできたはずのイスラエル国が、パレスチナにおいてはジェノサイドを行使する側、加害の側になるのか。その反転のロジックはとても理解し難いと言われてきました。

まずホロコースト被害者がイスラエルを建国したわけではありません。シオニズム運動は19世紀のヨーロッパの国民国家・レイシズム・植民地主義。そうしたものを継承しながら作られてきたのであって、実はホロコーストと直接的な関係はないのですね。

ヨーロッパ近代や民主主義の価値観を代表する社会哲学者であるドイツのユルゲン・ハーバーマスは、ガザ攻撃がジェノサイドの様相を呈してなお、「ハマスのテロと対抗するためにはイスラエルと連帯せよ」という共同声明を発表しました。すなわちドイツにおいてナチズムの思想というのは断絶しておらず、むしろレイシズム・植民地主義という点で現在まで一貫していると言えます。

そしてドイツでは、パレスチナ支持やイスラエル批判そのものが、強引に「反ユダヤ主義」とカテゴライズされて禁じられていきます。パレスチナの旗を持って立っているだけ、デモに参加しただけで逮捕されてしまうことに、同僚のドイツ研究者でさえショックを受けています。こうしたデモが禁止されているのは、英米フランスでも基本的には同じですが、ドイツ警察はとりわけ暴力的に取り締まっています。

ネタニヤフが「西洋文明を守る戦争なのだ」と言ったことは全くひどい話ですが、実は欧米各国にはダイレクトに共感をもって響く言葉なのです。それはガザで行使する暴力への支持に反映されていきます。ですので、ハミッド・ダバシに言わせると、ハーバーマスの言動は、むしろ「価値観・ロジカルともにナチズム以前から、そしてナチズムと一貫している」と、ヨーロッパ中心主義批判として非常に鋭い指摘をしています。

丸川≫ 早尾さん自身がヨーロッパ思想に造詣が深く、2冊の本ではイスラエル国家成立におけるヨーロッパの文脈を読むことができます。イスラエル建国の主導者にはヘーゲル主義者、あるいは社会主義思想の持主だった人物が多い。彼らが、ヨーロッパ内部の反ユダヤ主義と踵を接していたことは明らかで、そうしたヨーロッパ内部の矛盾がイスラエル/パレスチナ問題へと転移される形になっています。さらには、イスラエルの場所にパレスチナの場所が選定されるのも、とどのつまり、まさにそこがヨーロッパ帝国主義の植民地だったからです。つまりイスラエル/パレスチナ問題は、ヨーロッパ植民地主義の延長にあり、それを継続している側面がある、ということが重要です。逆に言えば、ヨーロッパ自身が自分たちをどう反省できるか、ということなのです。これこそが反転して、では、東アジアで誰がどのように(植民地主義)反省するのか、またそれを克服するのかという問題に関わってくる。

さて「人間動物」という言い方について、例えば沖縄のコザ暴動が起きた時、アメリカの司令官が「まるでジャングルみたいだ」と言ったことが思い出されます。ベトナム戦争でドロドロになって戦っているアメリカからすると、抵抗される側として、沖縄もまたジャングルの中にいるみたいだ、という。こういった野蛮と文明の構図というのはいろんな形で変奏されて来たわけです。沖縄の反基地運動を弾圧しに来る日本の警察から発せられる罵声にも、それは貫徹していると言えるでしょう。

そこで私たちは、ぜひとも「植民地主義」をキーワードにしなければならない。マスメディアでパレスチナ・イスラエル、ウクライナ・ロシアを語るような国際政治学者の中では植民地主義という概念を使ってない人のほうが多数派だと思います。日本社会全体として日常的に使うかというと使ってない。大学でも実は、ほとんど使われてない。

それから国連憲章では、違法に土地を奪われた人は元の土地を返されるべきであって戻る権利がある、つまり「帰還権」が謳われていますが、この帰還権という言葉をきちんと使う国際政治学者にも会ったことがない。単なる言葉のチョイスではなく、国際関係におけるある種の力関係が背後にある。あるいは、その学問の出処の問題であり、植民地主義や帰還権という言葉を使う磁場を否認しているようにも見えます。

気づかれないことですが、深刻なことだと思います。学問する人間とはつまり、概念を使ってどのように世界を解釈するか、過去を解釈するのかという責任を任されているはずだからです。ヨーロッパの帝国主義の世紀から続くこういった問題性について、植民地主義という言葉を使わずにどうやり過ごせると言うのでしょうか。

レイシズムとシオニズム

早尾≫「人間動物」や植民地主義に関して言うと、ちょうど大阪万博が開催中ですが、かつて1903年の大阪万博で起きた「人類館事件」も想起されるべきことです。

丸川≫ 十九世紀から二〇世紀にかけた、数度の万博において、まさに「人種」が展示されていた。これはまさにヨーロッパ帝国主義から来ている発想です。

早尾≫ その時に沖縄、アイヌ。さらに東アジア、東南アジアの人々。

丸川≫ 台湾原住民もですね。

早尾≫ はい。特定の民族を生きた標本として並べたということがありました。いまだに万博などという植民地主義的な時代錯誤をやっていて、しかも「いのち輝く」をメインテーマとして謳いながらイスラエルの展示をしている。ジェノサイド進行中の国家が展示をしているというところに、意図せずに何か先鋭的なものが表れる。批判的に見なきゃいけないなと思います。

それから「植民地主義」という言葉を使わない問題に関連して。「シオニズム」という言葉も、10.7以降、メディアで使われていないんですよね。自らユダヤ人国家建設運動の中でシオニズムを唱えてきたのだから、シオニストからするとシオニズムという用語は批判的・否定的ではないはず。ところがパレスチナ・イスラエル問題の長いコンテクストの中で、シオニズムは植民地主義とレイシズムの一形態であるということが批判的な文脈で議論もされ、一度は「シオニズムは人種差別の一形態である」という国連決議がなされたことさえありました。1975年のことです。ところが、どんどん骨抜きにされていき、アメリカ主導で1991年に撤回されてしまいました。

さらに第二次インティファーダの時期からは、イスラエルの占領政策や軍事攻撃への批判を「反ユダヤ主義である」として封じ込める動きが欧米諸国で強まりました。それ以降、欧米ではイスラエル批判が大っぴらにしづらくなっています。イスラエル批判のデモへの参加者に対して、逮捕や、さらに解雇・退学がちらつかされて言論統制、萎縮が起きています。

日本の場合は、脱亜入欧という欧米崇拝の継続、戦後のメイド・イン・アメリカの括弧付き「戦後体制」、そして「G7」などという名誉白人的な自己認識、なども引きずっています。本には『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち』というタイトルを付けましたけど、シオニズム運動が生じイスラエルが建国され、欧米支援の下でそれが進んだ同時期に日本はどのような関与をしてきたのか。明治近代このかた東アジア、東南アジアで欧米と共犯の帝国主義者・植民地主義者として振る舞ってきました。

英仏を中心にしてパレスチナ含めた中東地域を植民地主義的に分割し支配していく。そこに反ユダヤ主義で人種化されたヨーロッパのユダヤ人たちを先兵として送り込んで、セトラーコロニアリズムを展開していくとき、日本は植民地主義を東アジアで同時進行し、列強の一端に並びながら共犯関係でそれをやってきた。そういうことを考えずに、日本という場所がパレスチナ/イスラエルから隔絶したものとして、他人事のようにジェノサイドを批判することはできないだろうと、私は思っています。我々が東アジアで行なってきた植民地主義を、パレスチナ/イスラエルでいま展開されていることとどう接合して語ることができるかは、大きな課題です。

丸川≫ ところで、靖国神社は遊就館という歴史博物館を持っていて、明治維新からのある種一貫した歴史観が展示されています。かつて日本は中国に対して侵略戦争を行いましたが、その前後の説明原理が重要です。興味深いことに遊就館、つまり靖国神社側の叙述では、「満州は現在、中国共産党が東北部として統治を行っている」という説明になっている。あともう一つ興味深いのは、抗日ゲリラについて「テロリスト」という言葉を宛がっていることです。つまり、抗日運動は「テロリズム」だという歴史認識を表示している、ということです。

満州国が建国された1932年に平頂山事件が起こりました。日本軍に対して抗日ゲリラ側が急襲行動を行った。その翌日、テロリストが村に潜んでいるとして村が焼き払われるという虐殺事件が起きた。この構図はまさにガザ虐殺に似ていると思います。10.7があって、テロリストがガザの中に潜んでいて、それを根絶やしにするにはこうするしかない、ということで途方もない攻撃が繰り返された。その構図は、まさに日本がかつて1930年代に中国大陸で行ってきたことと二重写しになるのではないか。さらに、靖国神社が戦後何年も経って、「抗日」についてテロリズムという言葉を利用再生していることを鑑みて、アジア大陸の東端と西端において、まさに歴史が反復されている、と言わざるを得ないわけです。

先進国が名付けた「グローバルサウス」と「第三世界」

丸川≫ さて、かつて植民地にされた側は昔「第三世界」と言われていました。最近それに代わって「グローバルサウス」という言葉が宛がわれている。この語彙「グローバルサウス」は旧第三世界の側が作ったわけではなく、先進国側、つまり植民地主義を行使した側が名付けたものであり、植民地主義の対象地を抽象的な塊とし、そこにまつわる複雑な歴史を抽象し、扱いやすいカテゴリーに切り縮め表象している。ここにおいて、ある種の(表象の)力関係が「グローバルサウス」という概念に宿っている、と言わざるを得ないわけです。

歴史をどのように取り戻すかというときに、かつての第三世界運動の中で、例えばガンディーや、ネルーと周恩来が握手したなどということは教科書でも習っていますよね。しかし、そういうイメージが完全に日本社会の中から消えてしまっていると思うんです。じゃあどういう形で第三世界という言葉や概念をもう一回再生できるのか。

例えばインドの与党となっている人民党はどういう党で、いまの首相はどういう人なのか? またどういう系譜なのか? 人民党はガンディーを暗殺した側の政治組織の系譜を有しているわけです。つまりガンディーの理想に相反する人たちが、いまのインドの指導者になっているわけですから、僕なんかは「やばいな」という感覚があります。かつて第三世界と言われた国々がどういう条件に置かれ、そして今日に至っているのか、ほとんど意識されていない。理想抜きの国際力学の中だけでインドを、一つの要素として扱っているのが現状です。

例えば、パキスタン、インドで戦争が起こったとする(実際に起こりました)。その時はマスメディアも飛びつきます。だけど、この二国はどういう経緯で作られて来た国なのか、考察がほんどない。二つの国とも1948年のイスラエル建国と同じ時期に独立建国されている。

さらに最近、トランプと南アフリカの大統領が世界情勢に関連して、鋭く議論を交わしました。これは何を意味しているか。かぎ括弧つきの「対話」ですが、非常に重要な対話、第三世界運動の一つの成果として南アフリカが「意義申し立て」を行っている、と読めますよね。どうしてそういったことが出て来るのか。かつて冷戦の終わりとともに南アフリカでアパルトヘイトが廃止されたということは、第三世界運動の一環として、植民地主義の克服として解釈すべき事柄なのですが、こういう文脈が忘れられているということになるか、と思います。

第三世界(連帯)運動、これをもう一度、リニューアルされた形で語ることは可能なのか、これを問題提起してみたい。先進国側が便利に扱うためのカテゴリー(グローバルサウス)ではない、生き生きとした、かつて植民地にされた側がいま一度自分たちを再生させ、巻き返しをはかる歴史的プロセスに再び入りつつあるのではないか、このように私は観ています。

「分割」

早尾≫『パレスチナ、イスラエル、そして日本の私たち』には、南アフリカのアパルトヘイトも含めた現代政治研究者の牧野久美子さんと、在日朝鮮人史・ジェンダー史を研究されている李杏理さんとの鼎談が含まれています。アパルトヘイトも20世紀の初頭から、シオニズムの展開と平行性がありますし、1948年から南アフリカで国家体制に正式になっていく。また朝鮮も1948年に南北で分断されている。偶然ではない。非常に繋がっている。そういう意味で1948年前後、イスラエルで言えば1947年分割決議、1948年建国宣言。この時期は中国・台湾においても大きな転換期です。ここで、隔離や分断や分割が共通しているわけですが、洪貴義さんと以前、“1948年の世界史”という問題の立て方で現代史を一度大きく見直してみなきゃいけないという話をしたことがありました。

丸川≫ いま早尾さんが言った「分割」は重要なキーワードですね。例えばインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカなど1947年に「分割」を前提にした独立のために、イスラム教徒(もちろんヒンズー教徒も)は惨い移動を強いられ、そこでたくさんの人間が亡くなるということが起きた。パーティションと呼ばれています。パキスタンがインドから分割された形で独立するということは、イギリスからの「働きかけ」があったのではないかと研究者の間ではよく言われています。帝国主義時代イギリスは分割統治で、宗教別、民族別にインド・ムガール帝国の一体性を切り刻んでいた。独立するとき、パキスタン側はイギリスの側の「助力」により分割的独立に踏み切った、と私自身は感じています。

これと同年代のイスラエルの場合ですが、これはまたアラブ世界に対する分割行為と考えていい。そしてまた朝鮮半島もある種の分割が強制され、さらに台湾と大陸中国も(朝鮮戦争勃発時に米国第七艦隊が台湾海峡に「介入」することで)分離が強いられることになった。その歴史的な背景にあるのが、まさに植民地主義の問題です。植民地的なものを背負わされることが、戦後の独立に影響せざるを得なかった、ということです。まさにイスラエルという国家形成がヨーロッパの植民地主義の反転した結果であるわけです。

中国に目を向けてみましょう。1930年代後半の中国は日本に介入されたことにより、多く見積もると7つに分割された状態でした。満州国もそうですが、北京付近の北部の占領区、南京中心の汪精衛政権、重慶の蒋介石政権、共産党の政権、日本が占領した沿岸部、それと傀儡のモンゴル自治政府など。台湾ももちろん日本によって51年統治されていた日本の占領区です。ということは、つまり中国自身が阿片戦争以来の歴史的経緯として、やはり「分割」をどう克服するのかが大課題とならざるを得ず、大陸中国の人間はその延長線上で台湾問題を考えている(台湾側が自分たちの主体性をどう把握するのかはまた別の問題ではあるわけですが)。いずれにせよ、この同年代において起きたことは全て、その前の時代の植民地主義の中から出てきた問題の反映であり、反転である、と考えざるを得ないわけです。

アカデミズム、ジャーナリズムの問題とアクティビズムの未来

早尾≫ 後半は日本におけるアカデミズムの問題、ジャーナリズム・報道における問題と、そして社会運動、アクティビズムの問題についてです。それぞれ頑張っている人たちもいる一方、やはり脆弱です。まず大学の中で、政治的批判を踏み込む発言する人は極めて少ない。街の中、路上で発言する人も、欧米やアラブ諸国での状況と比べてもひじょうに弱いですね。

そしてこのガザで起きている問題を、パレスチナ・イスラエルの長い歴史的文脈やアメリカ中心の新中東構想に結びつけ、新植民地主義という形で批判できる中東研究者も皆無なわけです。

ジャーナリズムの弱さも同じような状況で、分析ができない。先ほど丸川さんが国際政治の枠組みでしかものを見ていないと言いましたけれども、こういう局面で、いろいろなことが露呈しているにもかかわらず、メディアは「地域紛争」「紛争激化」というステレオタイプしか繰り返さない。左派的な批判力をどんどん鈍らせて中道路線になっていく。

いろんな土台を共有する環境問題やLGBT運動などに関わっている若い世代がパレスチナ/イスラエルのことでも積極的発言をしていて、その表現方法も多様化し励まされることがある一方、しかし大きく見れば反戦平和運動は、2000年代入って以降どんどん縮小し、停滞しているのが実態です。デモ・集会の規模、社会的な声の発信ということを見ても非常に弱い。

これはメディアと学者の責任も大きいけれども、単純に運動のスローガンが「反戦平和」「いますぐ停戦」にとどまってしまって、なぜこうなったか、何をイスラエルはやろうとしているか、というところに響く分析や批判の言葉がない。自分も大学組織の一員であり、また20数年メディアでも発言をしてきましたので、アカデミズムとジャーナリズムにおける責任は、言えば自分の力不足もあります。反省と自戒を込めて、でも言わなければいけないと、後半の問題提起としたいのです。

丸川≫ 先ほどの話で、まず国際政治学者が署名しなかったのが驚きだったわけですが、ドイツ研究者でハーバーマスに近い立場のため署名できない研究者もいました。そしてまた別のパターンでは、いわゆるテック系の学者ですね。こういう問題に対応する思想性がほんどない。大学の中こそ、世界の知識構造の問題性が凝縮している場所なのだと思いました。

さて、去年ある学生が、スタンディングしながらパレスチナ関係の本を開き、キャンパスに並べ「本を読んでください」というパフォーマンスをしたのですが、大学職員が出てきて「やめろ」と言うんです。これはなかなか興味深いと思います。つまり大学で本を開くことが禁止された、ということです。さらに職員は「君たちの行為はビラを撒いたり、ポスターを貼ったりするのと同じ行為だ」と言葉を重ねたわけです。大学の堕落が極まっているわけです、大学自治、学びの権利など、一般的に知られている共通了解事項がかなり傷んでしまっているということです。

それと、昨年新宿駅南口で行われたナクバの日のデモは、今までのデモと全然違うセンスがあり、非常に感銘を受けました。例えば、ナクバの日を記念する詩——奪われた土地に対する愛着などが詩の形で表現されていて、それが朗誦されるということに感動を覚えました。50年代などと比べたら日本社会で起きるデモの規模は小さいですが、イスラエル/パレスチナ問題を契機にしてそのスタイルが変わることは、いろいろな意味で時代の色彩の変化を現わしていて、興味深いことだと思いました。

早尾≫ 最初に「本読みデモ」と名前をつけて始めた人たちが松本市にいて、僕も声をかけられて座談会をやりました。その人たちはいわゆるアカデミズムやアクティビズムのバックグラウンドではなく、一般的な会社員で私より下の世代の3人の女性でした。何か活動しなきゃいけない、何ができるだろうと考え、まず自分たちが勉強しなければと読書とデモをドッキングして「本読みデモ」を立ち上げた。本を広げて、持ち歩きできる椅子を並べて、通りすがりの人が興味を持ったら立ち読みしていく。あるいは主催者や他の参加者らと立ち話をしていく。松本駅前という場所で「この言論空間は何なんだろう」と新鮮な驚きを覚えました。触発を受け私も甲府でやってみましたし、あるいはあちこちの大学のキャンパスや、小さいながらも地方都市にまで、この「本読みデモ」は静かに広がっていっています。従来の運動でできなかったことが始まる予兆なのかな、と思いました。

丸川≫「本読みデモ」で思い出したのは、古い話ではありますが、かつて一九五〇年代から六〇年代にかけての、丸木夫妻の「原爆の図」の伝播の在り方です。「原爆の図」は各自治体の施設とか、労働組合の会館など、いろいろなところで展示されていました。しかも額縁で綺麗にというわけじゃなくて、剥き出しの状態なんですね。そとれ、運ぶのに経費がかかるというので、筒状に丸めて運んだりもしていた。それは、たとえば中国革命の中の工作隊の手法を参考にした、ということでもあったらしいです。つまり、かつて中国では、抗日の状況を伝えるために版画の巡回展が為されていましたし、「解放」後も土地改革の状況を伝えるために映画上映の機材を運んで村を回る記憶もありました。戦後の日本の社会運動において、そういったことが模倣されていたことも事実です。

今年は八十周年ですが、戦争の記憶とは、戦後に戦争の記憶をどう運んだのか、という「戦後記憶」と言い換えてもよいのではないか、と思います。

「原爆の図」にまつわる記録を読んで面白いなと思ったのは、絵の前で議論が起こったり、各地に四散していった被害者の方たちが見に来て絵の前で泣き崩れる、という光景が見られたことです。あるいはある観客が絵に対して「こんなに大げさなものかよ」と言った時に「そういうことじゃないんだ」と、別の観客が出てきて、絵の前で自身の身体に刻まれた「ケロイド」を見せたということもあった。こういった反応が記録されているということ、またそれを掘り起こそうとしている、ということが重要なのです。

早尾≫今日はこのイベントの前に、マフムード・ダルウィーシュというパレスチナの民族抵抗詩人の詩をベースにした「ガザ=ストロフ」というドキュメンタリー映画の上映会のアフタートークをしてきました。その詩は本当に広く読まれていて、いろんな人がリズムや曲をつけて歌っている。映画でも農民が農業をやりながら口ずさむ場面がたくさん出てくる。町なかの映画館で観た映画について語り合う。そういったアフタートークをこれまで何度もやりました。

また、コミック・ジャーナリズムのジョー・サッコという人の漫画を一冊翻訳しました。『ガザ 欄外の声を求めて』として刊行しました。漫画の翻訳は初めてのことで不安もありましたけれど、出版社の方が使命感をもって、この状況で出版社としてできることをしなければという想いで依頼をしてきましたので、私も漫画の世界に沈み込み取り憑かれたように翻訳したということもありました。 そういう文化的な抵抗運動ということが、実はとても大きな力を持っているということを思い知らされた一年強の時間でした。<了>