today's shelf 今日の棚

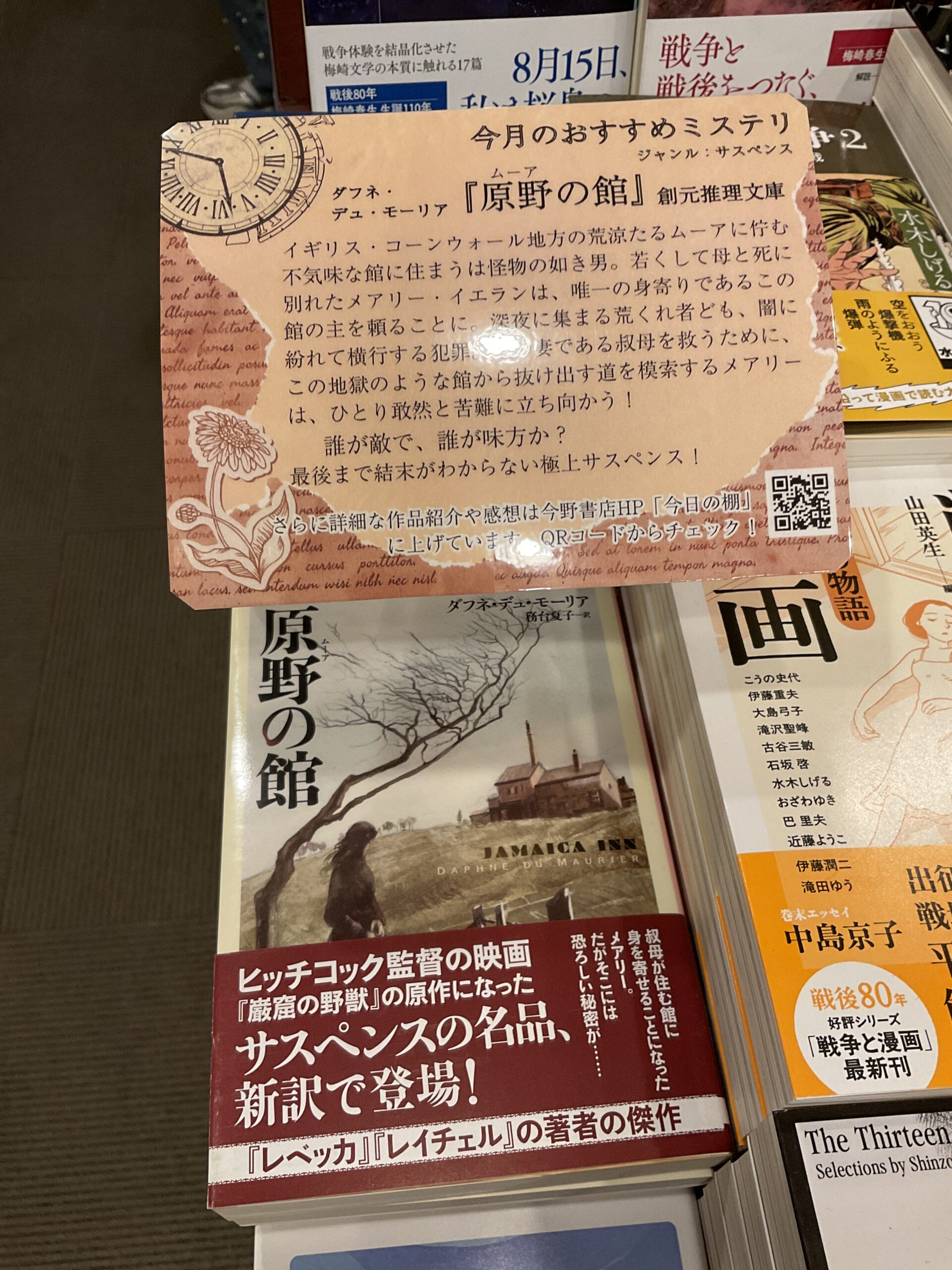

今月のおすすめミステリ ダフネ・デュ・モーリア『原野の館』(創元推理文庫)

本作は「人形」や「鳥」など短編小説の名手として知られるダフネ・デュ・モーリアが1936年に発表した長編小説だ。1939年にはアルフレッド・ヒッチコック監督によって映画化(邦題「巌窟の野獣」)されているので、映画好きには思い当たる向きもあるかもしれない。

あらすじ

主人公メアリー・イエランは20代前半の女性で、唯一の肉親である母親と死に別れ、その上に家まで失ってしまったばかり。頼れるのは母の妹であるペイシェンス叔母さんのみ。ひとりになったメアリーは生まれ故郷を離れてペイシェンス叔母さんの夫であるジョス叔父さんが営むジャマイカ館に身を寄せることになった。

物語はメアリーがジャマイカ館へと向かう場面から始まる。その冒頭を以下に引用する。

「十一月下旬の陰鬱な寒い日だった。天候は夜のあいだに変わり、反時計回りの風が空を一面灰色に固めたうえ、霧雨を降らせており、まだ午後の二時を回ったばかりだというのに、山々は靄に包まれ、青白い冬の薄暮がすでに迫っているようだった。四時までにあたりは暗くなるだろう。空気はじっとりと冷たく、窓がしっかり閉ざされていてさえも、馬車の車内には冷気が浸透してくる。手に触れる革張りの座席は湿っぽく、屋根に小さなひびでもあるのか、ときおり雨の雫が静かに滴り落ちてきて、革の張地にインクの染みに似た青黒い痕を残していた。突風がつぎつぎと吹き寄せ、馬車はその都度、揺さぶられつつ、道のカーブを進んでいく。高地の吹きさらしの地帯を通るとき、風はとりわけ強くなり、大きな車輪の上で高い車体全体が震え、ぐらつき、酔っ払いさながらによろめくのだった。」

舞台はイギリスのコーンウォール地方。タイトルとなっている原野=ムーアという単語は、シャーロック・ホームズものの『バスカヴィル家の犬』の舞台であるダートムーアで知った方も多いのではないか(ダートムーアも同地方の名所である)。本作の時代背景は19世紀初頭ということらしいので、いまから200年ほど前、本作が書かれた当時からも100年以上前の設定ということになる。張り詰めたような温度感と緊張感が伝わってくる情景描写に、細部まで描かれる馬車の手触りが、読者を遥か時代の彼方へと一気に引き込んでしまう圧巻の書き出しだ。このようにデュ・モーリアはとにかく情景描写が上手い。本作に横溢するコーンウォールのムーアの表現は、それ自体ひとつの紀行文といってもいいほど真に迫っている。なによりも一見寒々として人を拒絶するかのような厳しい自然の風景を、それが故にそれを愛する登場人物の人間性を通して描かれるとき、また違った顔を見せるのが見事なところだ。

本作はミステリというジャンルの中ではサスペンスに分類される。読者を欺くようないわゆる本格的なトリックが仕掛けられているタイプの作品ではない。メアリーが寄寓することになったジャマイカ館はとにかく評判が悪くて、かつては快活だった叔母すらもいまでは見る影もなくやつれ怯えている始末。暴力の塊のような獰猛な叔父と彼を取り巻く荒くれ者どもは、深夜に集まってはなにか悪事を働いているらしい。期せずして犯罪の渦中に巻き込まれることになったメアリーは、いかにして危機を切り抜けて、ひとりの人間として自立できるのか。成長物語としても読みごたえがある。また、叔父に焦点を当てれば、不気味な空気の充満するジャマイカ館で、夜な夜な酩酊してはなにをやらかすかわからない怖さがあって、サイコスリラーとしても読みどころが満載である。

そしてなによりも強調したいのは、本作の恋愛小説としての側面だ。本作はジャマイカ館での犯罪を描くサスペンスが物語の主要な柱であるが、ラブコメ要素もとても重要だ。本書では『原野の館』という原題を意識したタイトルとなっているが、過去には『埋もれた青春』というタイトルで刊行されたものもあるように、本作は未知の世界に飛び出したばかりの若い女性の青春の物語でもある。しかしその青春は明るく煌めくようなものではなく、冒頭の寒々とした描写を見ればお分かりのように、とても陰鬱で暗いものである。むしろ母親さえ生きていれば、メアリーは生まれ故郷を離れることもなく、素朴ながらも幸せな人生を歩んだに違いないことが対比として度々登場する。このあたりが最も読者の胸を打つシーンであろう。そんなメアリーにも、この厳しいムーアで、悪くない出会いがあるのだ。そしてその人生の選択こそがこの物語の終点になっている。最後の最後までいったいメアリーはどんな選択をするのかわからない。メアリーの取る道をどう思うのかは読者によって賛否様々あるだろうが、少なくとも私には、ほんの少しだが、どんよりと曇るムーアに微かに光が差し込んだような未来が見えた気がして、温かい読後感を味わった。ただ、これは夢を見過ぎな感想かもしれない。もっとシビアな読み方もあるに違いない。本作は非常に多様な読み方ができる点でも傑作であるといえるだろう。