event イベント

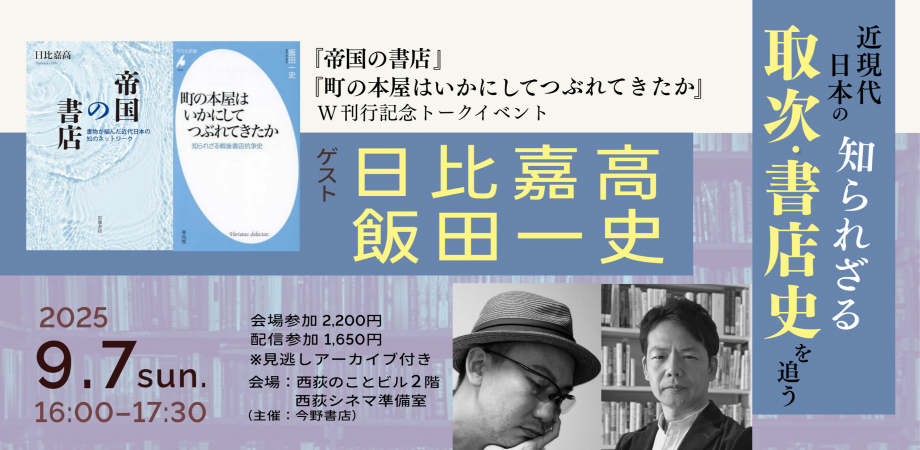

『帝国の書店』『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』刊行記念 日比嘉高×飯田一史トークイベント 近現代日本の知られざる取次・書店史を追う

今年4月に飯田一史さんの『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』、8月に日比嘉高さんの『帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク』が刊行となりました。

書店が上り坂を登っていく戦前・戦中の時代を中心に、外地も含めたさまざまな書店や取次業者の流通網を捉え、「帝国」日本の書店史を描いた『帝国の書店』。

戦後の「普通の書店」の商売がどのように変化し、どのような背景から競争に敗れ消えてきたのかを語る『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』。

いずれも書店組合などが刊行する様々な資料を丹念に読み解きながら、本をめぐる商売・人・歴史について深く切り込む1冊です。

異なる時代の「本屋の歴史」を著されたお二人をお迎えし、常に変化をし続けてきた日本の本屋をめぐる過去・現在・未来について、熱く語り合っていただきます。

他ではなかなか聞けないお話。ご興味のある読者や出版人の皆さま、ぜひご参加ください。

◆アーカイブ視聴について◆

イベント終了後に、配信参加/来店参加の方ともにご視聴いただけるアーカイブ配信を予定しております。準備ができ次第、Peatixのメッセージ機能よりご案内します。

ご案内はイベント終了後1週間前後に差し上げる予定です。

◆サイン会について◆

来店参加のお客様向けに、イベント終了後、日比嘉高さん、飯田一史さんのサイン会を開催します。当日は会場でも『帝国の書店』『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を販売していますが、他店様でご購入の本をお持ちいただいてもかまいません。ぜひご参加ください。

※会場で使用できるのは現金またはPayPayのみとなります。ご注意ください。

<書籍紹介>

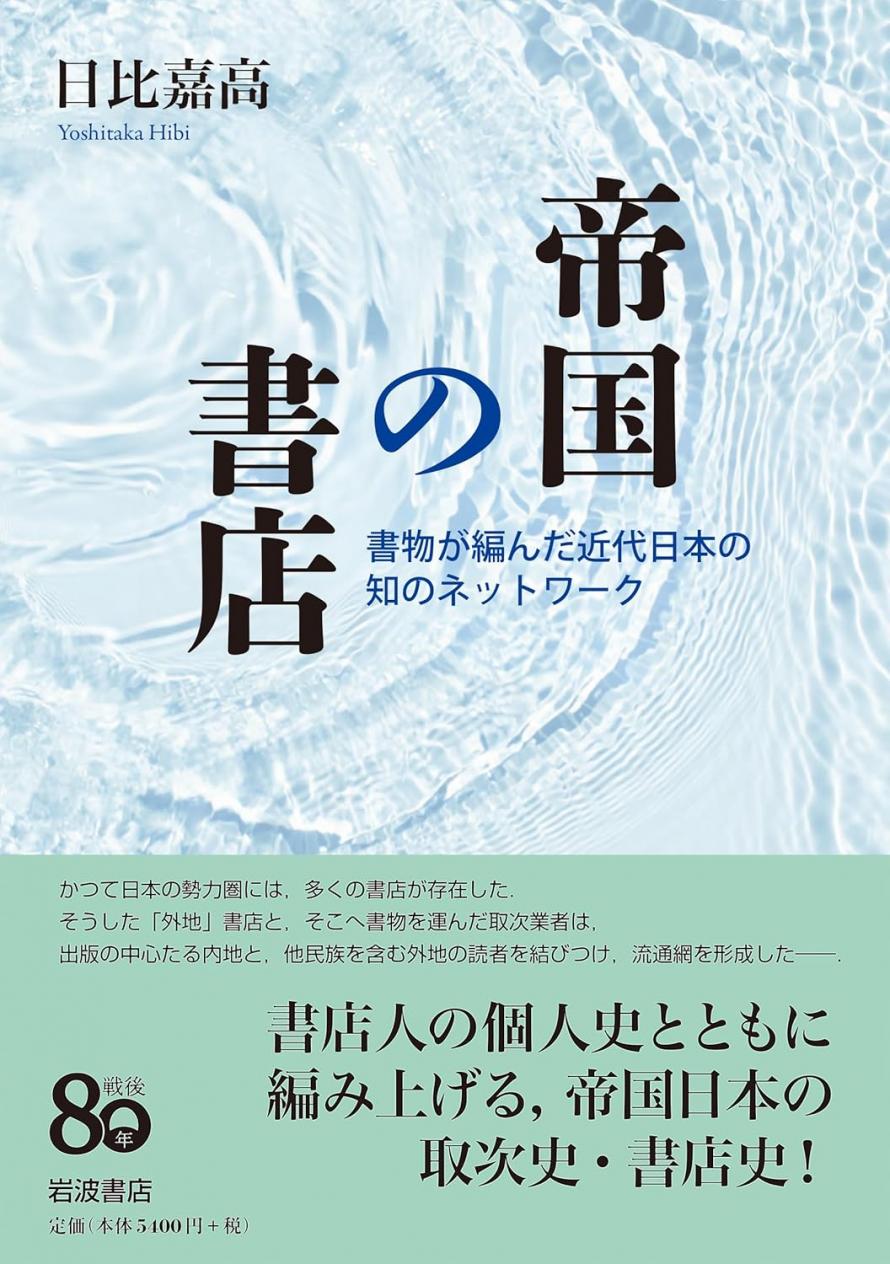

●『帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク』

日比嘉高 著

2025年8月12日発売

岩波書店 刊

本体価格5,400+税

かつて日本の勢力圏には、多くの書店が存在した。そうした「外地」書店と、そこへ書物を運んだ取次業者は、出版の中心たる内地と、他民族を含む外地の読者を結びつけ、流通網を形成した――。書店人の個人史を織り交ぜながら、帝国日本全域の取次・書店史を編み、人と知の移動を支えた文化的基盤の全貌を浮かび上がらせる。

《目次》

凡例・参考地図

はじめに──外地書店からみえる帝国の人と知の風景

Ⅰ 書店網を見わたす──空間支配と知のインフラストラクチャ

第1章 帝国の書物ネットワークと空間支配──マリヤンの本を追って

第2章 外地への書店進出の歴史──書籍雑誌商組合史と小売書店の誕生から

第3章 帝国の書物取次──大阪屋号書店、東京堂、関西系・九州系取次など

Ⅱ 近代東アジアの日本語書物流通──台湾、朝鮮、満洲、中国

第4章 新高堂と日本統治下の台湾書店史

第5章 朝鮮半島における日本語書店と書物取次ネットワーク

第6章 満洲の本屋たち──満洲書籍配給株式会社成立まで

第7章 中国で本を買う──華北、華中における日本人居留民と書店

Ⅲ 移植民地の書店──北南米、樺太、南洋

第8章 日本人街に本屋を開く──北米南米の日系移民と日本語書店

第9章 北方植民地の本屋──樺太における日本人書店史

第10章 南方共栄圏の書店と書籍配給

Ⅳ 戦争と書店──統制、配給、引揚げ

第11章 統制経済と書物流通──共同販売所から国策書籍配給会社へ

第12章 戦時下における内地外地の小売書店──企業整備、共同仕入体、読者隣組

第13章 本屋の引揚げ、本の残留

おわりに──そしてまた本屋を開いた

注

主要参考文献一覧

初出一覧

あとがき

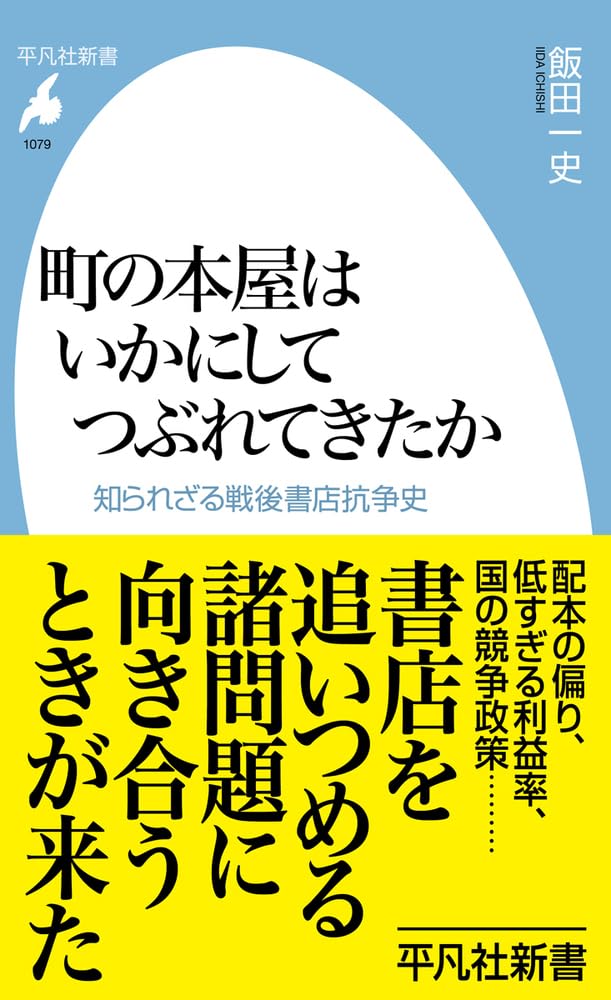

●『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか: 知られざる戦後書店抗争史』

飯田一史 著

2025年4月17日発

平凡社 刊

本体価格1,200+税

かつて本屋は「帰り道にふらっと寄る」場所だった。だが、いつのまにか町から本屋の姿はなくなり、「わざわざ行く」場所になってしまっている。いったいいつから、どのようにして、本屋は消えていったのか?

本書では、出版社・取次・書店をめぐる取引関係、定価販売といった出版流通の基本構造を整理した上で、戦後の書店が歩んだ闘争の歴史をテーマごとにたどる。

公正取引委員会との攻防、郊外型複合書店からモール内大型書店への移り変わり、鉄道会社系書店の登場、図書館での新刊書籍の貸出、ネット書店の台頭――。

膨大なデータの分析からは、書店が直面してきた苦境と、それに抗い続けた闘争の歴史が見えてくる。「書店がつぶれていく」という問題の根幹を明らかにする一冊。

《目次》

まえがき

第一章 日本の新刊書店のビジネスモデル

コラム1 本屋の動向と読書の動向は必ずしも一致しない

第二章 日本の出版流通の特徴

コラム2 書店の注文・取引方法あれこれ

第三章 闘争する「町の本屋」――運賃負担・正味・新規参入者との戦い

コラム3 見計らいの重視、予約と客注の軽視

第四章 本の定価販売をめぐる公正取引委員会との攻防

コラム4 返品条件付販売への切り替えはいつ起こり、いつ委託ではないと認識されたのか

第五章 外商(外売)

コラム5 取次からの請求への書店の入金率の変化と返品入帳問題

第六章 兼業書店

コラム6 信認金制度

第七章 スタンドと鉄道会社系書店

コラム7 出版物のPOSの精度を高めるのはなぜむずかしいのか

第八章 コンビニエンス・ストア

コラム8 書籍の客注と新刊予約注文の歴史

第九章 書店の多店舗化・大型化

コラム9 共同倉庫構想の挫折史

第十章 図書館、TRC(図書館流通センター)

コラム10「送料無料」と景表法規制

第十一章 ネット書店

コラム11 2020年代の「指定配本」の増加

終章

あとがき

<登壇者プロフィール>

●日比嘉高(ひび・よしたか)

名古屋市出身。金沢大学文学部卒、筑波大学大学院文芸・言語研究科修了。博士(文学)。京都教育大学教育学部准教授を経て,名古屋大学大学院人文学研究科教授。カリフォルニア大学ロサンゼルス校およびワシントン大学客員研究員。専門は,近現代日本文学・文化,移民文学,出版文化,デジタル・ヒューマニティーズ。

主な著書に,『〈自己表象〉の文学史──自分を書く小説の登場』(翰林書房),『ジャパニーズ・アメリカ──移民文学・出版文化・収容所』(新曜社),『いま,大学で何が起こっているのか』(ひつじ書房),『文学の歴史をどう書き直すのか──二〇世紀日本の小説・空間・メディア』(笠間書院),『プライヴァシーの誕生──モデル小説のトラブル史』(新曜社)など

●飯田一史(いいだ・いちし)

1982年青森県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻修了(MBA)。出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち独立。マーケティング的視点と批評的観点からウェブカルチャー、出版産業、子どもの本、マンガ等について取材、調査、執筆。JPIC読書アドバイザー養成講座講師、電子出版制作・流通協議会「電流協アワード」選考委員。著書に『いま、子どもの本が売れる理由』(筑摩書房)、『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』『ウェブ小説30年史』(以上、星海社新書)、『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社新書)、『電子書籍ビジネス調査報告書2025』(共著、インプレス総合研究所)、『作文ぎらいのための文章教室』(星海社)など。

——————————————–

<イベント概要>※必ずお読みください。

【日時】2025年9月7日(日)16:00〜17:30

【配信参加】

・配信はZoomのウェビナー機能というサービスを使用いたします。

・インターネット接続環境下のPC、スマートフォン、タブレットからご視聴いただけます。

・Zoomご利用にあたっては、事前にアプリをインストールしてください。インストールや使用は無料です。

・イベント中、お客様の顔や音声などは配信されませんのでご安心ください。

・配信映像の録音・録画はご遠慮ください。

・イベント中のお問い合わせや質問コーナーへの投稿は、Zoom画面下部の「Q&A」から送信できます。

・Zoom画面の[字幕を表示] ボタン([cc]ボタン)をクリックで字幕が表示されます(自動生成字幕につき、間違いがございます)。

・原則として、お申込み後はキャンセルできません。リアルタイムでの視聴ができない場合も、後日アーカイブを視聴可能です。

【会場参加】

・参加費:2,200円

・定員:30名

・会場:西荻のことビル2F 西荻シネマ準備室

・開演時間の30分前から開場・受付します。

・会場である”西荻のことビル”には、2階へ上がるエレベーター・エスカレーターがございません。車いすでお越しの方は、恐れ入りますが事前に連絡くださるようご協力をお願いいたします。

・原則として、お申込み後はキャンセルできません。当日ご欠席される場合でも、リアルタイム配信をお持ちの端末から視聴することができます。配信でのご視聴に関しましては、上記の【配信参加】をご確認ください。

〈会場〉

西荻のことビル2F 西荻シネマ準備室

167-0053 東京都杉並区西荻南3-6-2

〈主催〉

今野書店

〈お問い合わせ先〉

お問い合わせはPeatixを通してお送りください。ページ下部にある[主催者へ連絡]ボタンをクリックでご連絡フォームが開きます。